© Copyright 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

統合脳神経科学教室

令和4/2022年度 日本病理学会 学術研究賞演説(A演説)を始めとして、複数の研究奨励賞・学術奨励賞の受賞歴あり。

増井憲太は、長崎大学で教授を務める神経病理学者であり、神経膠腫・グリオブラストーマにおけるエピジェネティクスや代謝経路 (特にmTORC2シグナル) を研究する第一人者です。米国でのポスドク経験を持ち、学際的な共同研究や助成金プロジェクトを多数展開。業績や学会発表も多岐にわたり、現在も幅広い臨床・基礎研究に貢献しています。

マークをクリックしてみてね

マークをクリックしてみてね

2025/12/1

私たちの神経系は、受精直後のわずか数層の細胞から始まる。“脳”と言える構造など何もない時期、外胚葉の一部が周囲のシグナル変化によって運命を決め、神経外胚葉へと姿を変える。これが神経の「出発点」である。神経板は湾曲して神経管となり、脳と脊髄の基軸となって神経細胞とグリア細胞を生み出す。一方、脱上皮化して飛び出す神経堤細胞は、感覚神経節から自律神経、さらにはメラノサイトにまで分化する多才な旅人だ。

こうして生まれた細胞はどのようにして「神経らしさ」を獲得するのか。神経管の背・腹側や前・後軸は異なるシグナルや遺伝子で制御され、細胞は自分の位置情報を読み取り運命を決める。運動神経や介在神経、感覚神経など、多様な設計図はこの段階で描かれている。やがて生まれたニューロンは、長い軸索をどこまでも伸ばし、netrin や semaphorin といった誘因・反発因子を頼りに標的細胞へ向かう。シナプスができても終わりではない。脳は作った配線を大胆に刈り込み、活動に応じた回路へと組み替える。神経は常に変化し続けている。

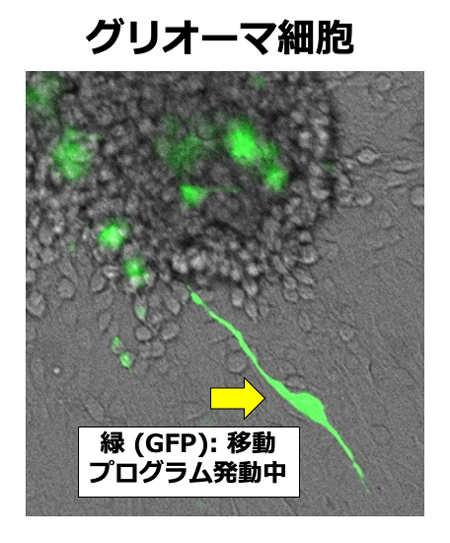

そして神経は「どこへ行く」のか。くだんの神経らしさを獲得する前に、神経細胞は生まれた場所から実際に働く部位まで長距離を移動するが、部位により独特の移動様式を取る (講義で話した“inside-out”様式などを思い出そう)。さらに、成長過程の経験と活動が成熟した脳を形作る。一方で、発生初期のわずかな破綻が、先天奇形、発達障害、てんかんなどに関わり (前回コラム「形態は機能に従う」を参照)、脳腫瘍細胞に至ってはこの移動様式を利用して脳内を這い回る

(Masui et al. Brain Tumor Pathol 2008)。近年盛んなオルガノイドや幹細胞研究で神経が辿る道のりを知ることは、病態を読み解き、未来の治療をつくる鍵にもなる。

(Masui et al. Brain Tumor Pathol 2008)。近年盛んなオルガノイドや幹細胞研究で神経が辿る道のりを知ることは、病態を読み解き、未来の治療をつくる鍵にもなる。

2025/10/15

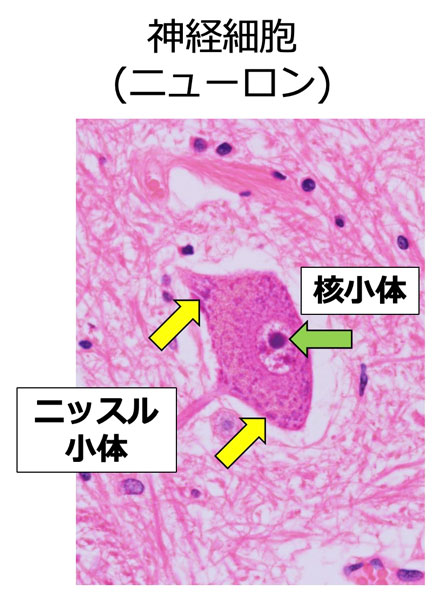

「形態は機能に従う (Form ever follows function)」という原則は、アメリカの建築家ルイス・サリヴァンが残した言葉だそうだ。これが、神経系を含むヒトの生理機能を理解する上では格好の指針となる。神経細胞 (

ニューロン

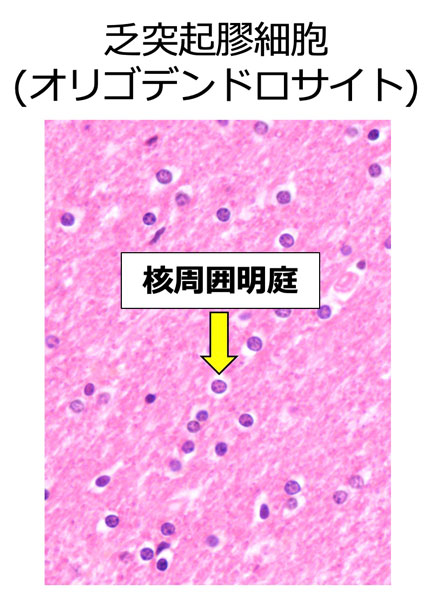

)の形態学的特徴と言えば、肥大した核小体とニッスル小体 (本体は遊離リボソームや粗面小胞体) を挙げたいが、ここには神経細胞で盛んにタンパク合成が行われている様子がまざまざと見て取れる。グリア細胞の一つである乏突起膠細胞 (

オリゴデンドロサイト

)の形態学的特徴と言えば、肥大した核小体とニッスル小体 (本体は遊離リボソームや粗面小胞体) を挙げたいが、ここには神経細胞で盛んにタンパク合成が行われている様子がまざまざと見て取れる。グリア細胞の一つである乏突起膠細胞 (

オリゴデンドロサイト

) は目玉焼き様の核周囲明庭で見分ける。これは標本作製過程で脂質が溶け出した跡であるが、オリゴが髄鞘形成細胞である事を考えれば納得できるだろう。当然ながら、脳のマクロ構造にもこの原則は当てはまる。小脳の葉状の折りたたみ (folia) は精緻な運動制御を支える神経回路の高密度配置を可能にし、大脳皮質の6層構造は入力・出力・情報統合という多様な機能を分担している (前回コラム「脳神経と統合」を参照)。

) は目玉焼き様の核周囲明庭で見分ける。これは標本作製過程で脂質が溶け出した跡であるが、オリゴが髄鞘形成細胞である事を考えれば納得できるだろう。当然ながら、脳のマクロ構造にもこの原則は当てはまる。小脳の葉状の折りたたみ (folia) は精緻な運動制御を支える神経回路の高密度配置を可能にし、大脳皮質の6層構造は入力・出力・情報統合という多様な機能を分担している (前回コラム「脳神経と統合」を参照)。

ここから、「形態の異常→機能の異常→病気の発生」という疾患発生のメカニズムが導かれる。例えば、皮質異形成 (cortical dysplasia) という疾患では、発生期の問題により、くだんの大脳皮質層構造が乱れているが、結果として統合が上手くいかずにニューロンが過剰に興奮する事でてんかんの症状が出る。また、形態が病気のヒントになる場合もある。前述の皮質異形成や脳腫瘍では、由来がニューロン?グリア?という奇怪な細胞が出現するが、ニッスル小体の存在がニューロン系だと教えてくれる。更に興味深い事には、オリゴに類似した細胞が増えるオリゴデンドログリオーマという脳腫瘍を人工知能 (AI) に診断させると、核周囲明庭 (目玉焼き) に注目している節が見受けられる。われわれ病理学者は「かたち」に取り憑かれた集団と言っても過言ではないが、案外機械 (AI) と上手くやっていけるのかもしれない。古くて新しい「かたち」に興味が湧いてきたのではないだろうか?

2025/09/08

我々の教室である統合脳神経科学分野 (Department of Integrative Neuroscience) には「統合」という冠がついている。それでは、神経科学における「統合 (integration)」とは何だろうか?ミクロの視点でみると、神経細胞が複数の情報源から受け取ったシグナルを組み合わせ、その結果として出力を決定する過程を指す。即ち、シナプスを介する興奮性と抑制性の入力が樹状突起や細胞体で空間的・時間的に統合され、閾値を超えると活動電位として発火が起こる。ゼロイチの「全か無の法則」の裏では、実はこのような合議制が取られている。これをマクロの視点でみると、神経系が環境や内的状態に応じて多様な情報を処理し、適切な行動や認知を実現する過程となる。脳 (こころ) の働きにとって「統合」は無くてはならないものなのである。

我々が相手にしている神経疾患においても、「統合」の考え方に出会う場面が多い。脳腫瘍診断の現場では、かたちに基づく古典的な形態学 (phenotype) に、分子遺伝学的な異常 (genotype/epigenotype) を統合する事で診断を行うが、このスタイルを統合診断 (integrated diagnosis) と呼ぶ。もっと端的な例でいうと、統合失調症 (schizophrenia) という精神疾患は、思考や行動、感情を目的に沿って統合する能力が低下した状態であり、ミクロの視点では神経細胞がシナプスからの情報を統合する過程に問題があるのだという (一部の神経細胞からの意見が非常に強くなっている)。翻って、我々の教室は解剖・生理・病理が統合された教室であり、これらの神経疾患に立ち向かうのに打って付けの教室である。脳機能も神経疾患も、「統合」をキーワードとして捉える事で理解が深まりそうである。